各乡镇街道,县直各有关单位,各国有林牧场:

现将《林西县草原保护修复利用规划(2024—2026年)》印发给你们,请严格遵照执行,抓好贯彻落实。

林西县草原保护修复利用规划

前言

草原是生态文明建设的重要组成部分,是构成我国北方 重要生态屏障的主体。草原既具有重要的生态功能,还承载着民族文化传统。严格保护、科学利用、合理开发草原资源,对于维护国家生态安全和食物安全,保护人类生存环境,推动绿色发展、循环发展、低碳发展的人与自然和谐发展具有十分重要的战略意义。

林西县深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神,把保护草原森林作为林西县生态系统保护的首要任务,坚持以生态优先、绿色发展为导向,在林西县党委、政府的坚强领导下,大力推进草原生态保护修复工作,草原生态治理体系不断完善,草原经营体制改革不断深化,草原科技支撑能力不断提升。

林西县将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行习近平生态文明思想,贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府的决策部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,全旗林草发展总体布局,科学推进国土绿化,以重点区域突破带动全域绿化工作,以全面推行林长制为抓手,以加快推进草原、林业融合发展为主线,着力提升草原生态系统质量和稳定性,着力巩固和提升草原生态系统碳汇增量。坚定不移走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,全面推动林草工作高质量发展,为筑牢我国北方重要生态安全屏障、助力乡村振兴作出更大贡献。

依据《中华人民共和国草原法》《赤峰市“十四五 ”林业和草原发展规划》,赤峰市林业监测规划设计队编制了《林西县草原保护修复利用规划(2024年-2026年)》,用以指导全旗草原保护修复利用战略的有效实施。

第一章 发展基础

第一节 新形势、新挑战

一、推动草原生态保护修复利用是落实生态文明建设的历史使命和责任担当

林西县的生态状况如何,不仅关系到全旗各族群众的生存和发展,而且关系到全区筑牢我国北方重要生态安全屏障。加强草原生态保护修复利用是深入贯彻落实习近平生态文明思想的重要工作,是坚决扛起保护草原、森林生态系统责任的首要任务,是深刻领会“两山”理论和“山水林田湖草沙生命共同体”理念的具体体现,是完整准确全面理解和贯彻新发展理念的生动实践。

二、推动草原生态保护修复利用是建设北方重要生态安全屏障必要途径

草原是林西县重要的生态资源,覆盖了全旗林草保护发展。切实加强草原生态保护修复利用,是确保《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划》(2021-2035年)(以下简称“双重”规划)各项任务在林西县落地落实的根本保障,是撑起全旗筑牢北方重要生态安全屏障的重要支柱,也是夯实重要绿色农畜产品生产加工输出基地的有力抓手。

三、推动草原生态保护修复利用是绿色高质量发展必然要求

持续加强草原生态保护,将进一步助推牧区绿色高质量发展,加快草原畜牧业转型升级,科学规范矿产资源开发和新能源发展布局。草原生态治理和可持续利用可有效提升生态系统储碳增汇能力,加速推动全旗县域经济转型,给产业发展赋能,彰显林西县坚持绿色低碳发展定力和积极应对气候变化的决心。

四、推动草原生态保护修复利用是满足人民对美好环境和生态产品的必然需求

草原生态保护修复与合理利用是改善生产生活环境和人居环境,加快人与自然和谐共生的重要途径。是“以人民为中心”的真抓实干,最终目标是满足人民群众对美好生活的需求。持续改善的草原生态环境将会进一步提升草原旅游资源质量,为草原畜产品书写绿色背书,对建设北方亮丽风景线和实现第二个百年奋斗目标意义重大。

第二节 资源概况

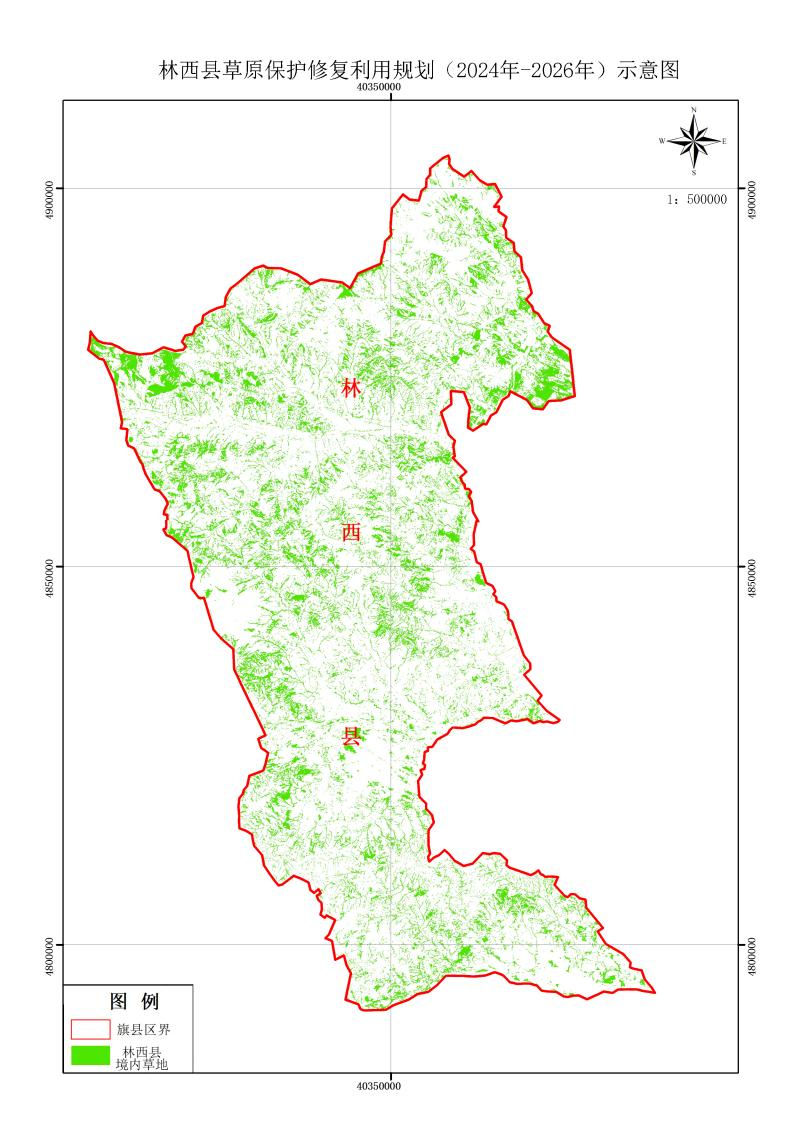

林西县草原面积95.48万亩(2020年国土变更调整数据),约占全旗国土总面积的16%。草原作为重要的陆地生态系统,在保护全旗生态环境上具有极其重要的作用,同时草原资源也是畜牧业发展的重要物质基础和农牧民赖以生存的基本生产资料。林西县的草原主要分布在西拉沐沦河北岸的广阔地带以及科尔沁沙地的边缘地带,属平原丘陵草原为主的温性典型草原植被类型,林西县草原植物种类十分丰富,植物多样性显著。林西县草原受降水少、土层薄、土壤贫瘠、春季多大风等因素影响,草原生态系统极其脆弱且稳定性差,极易造成退化、沙化和水土流失。草原植被群落一旦遭到破坏,容易发生逆向演替,恢复难,周期长。

第三节 “十三五”取得成效

“十三五”期间,林西县草原保护与建设始终坚持“生态立市”的基本市策不动摇,遵循自然规律和经济规律,按照“保护与建设并重、保护优先,合理利用”的原则,深入贯彻落实《草原法》《内蒙古自治区草原管理条例》《内蒙古自治区基本草原管理条例》等法律法规和相关政策制度,扎实开展了牧草种子基地建设工程等一系列重大工程以及草原生态保护补助奖励等惠农政策,特别是林草融合以后,各级林草部门加大了草原生态保护与修复力度,完善了政策措施,草原“三化”得到有效治理,退化、沙化趋势得到有效缓解,局部地区生态环境明显好转,并向良性循环发展,草原保护建设取得了显著成效。全旗草原植被盖度、高度、牧草产量以及物种多样性等生态指标有较大的提升。

一、稳步推进基本草原保护制度和封育禁牧政策

一是严格划定基本草原。按照《草原法》和基本草原划定技术规程,林西县是半农半牧业旗县划定基本草原32万亩,占草原总面积的33%。切实加大对基本草原的保护、建设与合理利用力度,在征占用、勘探、采石、施工、建设国家重点项目和种植饲草料作物、采挖野生植物等方面,都严格依法依规进行审核审批,确保基本草原面积不减少、质量不降低。

二是全面落实草原生态监测评估制度。严格执行自治区下达的年度草原监测方案,在5-8月逐月对半农半牧旗县牧草返青、长势和产量开展监测,并在9月、10月开展枯草期监测。严格落实草畜平衡核定办法,以户为单位核定适宜载畜量,确保草畜动态平衡。

三是严格开展草原保护执法工作。全面落实国家、自治区和赤峰市草原保护方面的法律法规,依法严厉打击乱开滥垦、非法采集草原野生植物、非法征占用等破坏草原的违法行为。“十三五”期间,全旗未发生重特大破坏草原案件、未发生重特大草原火灾案件。

二、深入落实草原生态补奖政策

林西县共落实草原生态保护补奖政策面积172.62万亩。在政策落实过程中,采取了补奖资金发放与农牧民草畜平衡履责挂钩的办法,提出了落实公示制度等一系列要求,将补奖政策落实情况纳入旗县领导班子考核体系,制定了《草原生态保护补助奖励政策绩效考核办法》《草原生态补助奖励政策草原监督管理考核办法》等配套考核管理制度。

三、切实加大草原生态建设力度

一是加强草原生态治理。按照“大面积保护、小面积建设”的原则,坚持开展沙化、退化草地治理工作,筑牢草原生态屏障。积极开展以飞播牧草、草地围栏、草地改良为主要建设内容的生态治理和草原鼠、虫、病、毒害草的防治工作,不断提高草原植被盖度。

二是积极发展现代草产业。为缓解草畜矛盾,切实保护草原生态环境,保证畜牧业持续健康发展,全旗积极推进草产业发展,经过多年建设,全旗基本形成了高效优质节水灌溉人工草地、旱作人工草地、秸秆转化、饲用灌木利用等草业生产发展模式,有效增加了饲草料总量。

四、不断强化草原资源可持续利用

一是合理划定禁牧区和草畜平衡区。针对牧区实际,将草原沙化区、严重退化区等生态环境恶化地区和水源涵养区、自然保护区等特殊功能区划定为禁牧区。在禁牧区,加大人工种草、退耕还草、粮改饲、秸秆转化等增草力度,推行以畜定草,加强棚圈、储草棚、青贮窖池等配套基础设施建设,不断提高舍饲圈养能力。对草原植被较好、适宜放牧的草蓄平衡区,严格实行草畜平衡管理,并确定休牧期。在草畜平衡区,加强已垦草原治理、天然草原补播改良力度,不断提高天然草原载畜能力,以草定畜。

二是加快转变畜牧业发展方式。根据畜牧业发展和草原生态保护的新需要,市委、市政府提出了增牛优羊、草畜平衡等发展思路,积极推广规模养殖、合作经营等畜牧业发展模式,引导农牧民广泛运用品种改良、饲草料调剂等先进适用技术,推进畜牧业由数量增长型向质量效益并重型转变,走少养精养、高质量发展的路子,不断减轻天然草原承载压力。

三是积极探索草原保护利用新模式。鼓励各地区探索适合本地区自然资源禀赋和区域实际特点的草牧业发展模式。

五、不断提升法制化管理水平

始终把依法治草放在突出重要的位置,积极开展草原保护地方立法,颁布实施《赤峰市禁牧休牧和草畜平衡条例》,为全旗草原生态环境持续向好提供符合地方特点的具有可操作性的法律保障。全面落实中央环境保护督察、中央环境保护督察“回头看”及草原专项督察反馈意见整改工作,以案促改,严厉打击各类违规违法破坏草原资源行为。深入开展林草系统扫黑除恶专项斗争,严肃整治行业乱象,有效遏制了乱开滥垦、随意占用草原情况。

六、逐步完善现代化监管体系

全旗建立草原管护员队伍,积极融入自治区“天-空-地-网”一体化草原监测网络体系,设置草原常规(物候期)监测点4个、固定监测点1个,林草生态综合监测草原样地13个。有害生物防控组织不断健全。草原现代化管理能力水平得到显著提升。

第四节 存在的主要问题

林西县草原以典型草原为主,生态系统十分敏感脆弱,生态承载力已近饱和,大量受损的生态系统急需保护修复治 理,如何可持续利用亟待破题。

一、生态保护修复任务艰巨

受人为活动和气候因素影响,草原退化、沙化及盐渍化的总量很大,局部超载问题尚未得到根本解决,已修复治理区再次退化的风险依然存在,草原生物灾害局部暴发时有发生,水资源匮乏的系统性风险对草原生态功能的影响长期存在,草原生态退化趋势虽得到有效遏制,但全旗草原生态功能依然处于恢复的起步阶段。

二、保护与发展矛盾依然突出

林西县草原具有多功能性,是矿产资源富集区、清洁能源优势区,也是经济欠发达地区、少数民族聚居区,人、草、畜以及资源与环境矛盾突出。

一是点上的资源开发造成面上的生态破坏,恢复难,时间久,乱开滥垦、违法占用、偷牧过牧等破坏草原违法行为屡禁不绝,生态修复治理成效难以巩固。

二是资源潜在优势没有得到有效挖掘,资源利用率不高,绿色农畜产品、种业、旅游等产业不强,附加值不高,助力富民增收能力不足。

三是由于林西县属于欠发达地区,市、县级地方财力仅能勉强满足“三保”需要,难以投入大量资金开展草原生态保护和建设。

三、综合治理体系不健全

草原保护修复关键技术及综合治理技术集成研究力度不足,草原土壤修复和碳汇等相关领域研究还没有突破性进展,草原生态修复治理和种子繁育两个标准化体系亟待充实完善。重大生态保护修复工程投入不足,对重点难点聚焦不够,草原生态修复用种短缺,草原保护修复治理装备发展不足,草原有害生物监测预警及综合防治能力需进一步提升,草原生态修复治理存在反复性、长期性、复杂性等特点。

四、草原监督管理能力有待提升

嘎查村集体草原保护责权压实不到位,对草原的保护管理作用没有完全发挥出来。基层综合行政执法能力不强,不能有效承接草原监督执法事项。草管员队伍规模距离实现草原网格化监管还有很大差距。先进的监督管理机制与技术应用还处于起步阶段,对于破坏草原资源及超载过牧等违法行为不能完全做到及时发现、及时查处。

第二章 总体要求

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于内蒙古重要讲话重要指示批示精神,紧紧围绕加快建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”,始终坚持生态优先、绿色发展,按照节约优先、保护优先、自然恢复为主、人与自然和谐共生的方针,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草沙系统治理,以完善草原保护修复制度、强化执法监督、提升草原管理水平、推进草原生态修复治理体系和治理能力现代化为主线,加强草原保护和修复力度,促进草原合理利用,改善草原生态状况,提升草原生态系统稳定性和可持续性,为筑牢我国北方重要生态安全屏障奠定基础,为乡村振兴和美丽中国建设做出新贡献。

第二节 基本原则

一、坚持生态优先、绿色发展

始终保持生态文明建设的战略定力,正确处理草原生态保护修复利用和区域经济社会发展的关系,在保护中发展,在发展中保护,迈出生态优先、绿色发展为导向的高质量发展的更大步伐。

二、坚持问题导向、锚定重点区域

主要举措和投入向重点问题聚焦,向“两个屏障、两个基地、一个桥头堡”布局,将保护修复与合理利用的各项任务目标转化为解决问题、重点突破的切入点,确保规划实施取得实质成效。

三、坚持自然恢复为主、人工修复为辅

牢固树立尊重自然、顺应自然的理念,量水而行、因区施策,用严格的制度体系促进草原休养生息,提升退化草原自我恢复能力,用切实有效的修复治理措施,对急难险重区域进行修复。

四、坚持政府引导、社会参与

发挥各级政府生态保护修复利用的主体作用,畅通投融资渠道,吸引各类社会主体参与草原生态保护修复利用,形成“多元化”的草原生态保护修复利用投入新机制。

第三节 规划目标

一、总体目标

到2026年,草原保护修复制度体系基本建立,草畜矛盾明显缓解,草原退化趋势得到有效遏制,草原生态状况持续改善。退化草原得到全面治理和修复,草原生态系统实现良性循环,形成人与自然和谐共生的新格局。

二、具体目标

到2026年,草原综合植被盖度稳定在45%左右,草原网格化监管体系基本建立,草原保护修复标准体系基本完善,草原监测评价体系基本成熟,其余草原推行草畜平衡制度,休牧制度得到有效落实。

三、总体布局

根据林西县草原的区域性特点、存在的主要问题和保护建设利用的需要,将全旗草原划分为草原保护修复区,明确不同区域的功能定位和主攻方向,结合草原保护建设利用重点工程治理,形成各具特色的区域发展格局,促进全旗生态环境改善,经济社会协调发展。

(一)分区体系

林西县划定为草原保护修复区。

(二)各分区草原概况

1.草原保护修复区

(1)区域特点

该区域主要包括科尔沁沙地边缘部分,是林西县严重沙化退化草原的主要分布区域。该区域草原植被稀疏,生态系统十分脆弱,水土流失和风沙危害严重,灌丛草场占比大,草场承载力低,冬春季节饲草贮备困难。

(2)功能定位

该区域处于半荒漠地带,生态环境十分脆弱,应着力恢复草原植被,发挥区域生态功能作用。因地制宜,发展集约化的草原畜牧业。

(3)主攻方向及发展目标

主攻方向:第一,在严重沙化区域,实行严格的禁牧制度,以自然恢复植被为主;第二,在可以轮牧利用的区域,实行严格的草畜平衡制度和春季休牧制度,以轮牧利用为主;第三,在草原退化沙化但地表水地下水资源相对较好的地区,建设人工草地,采取小绿洲开发,大范围生态保护的方法,促进生态治理和畜牧业发展;第四,在立地条件相对优越,水资源丰富的地区,建设人工饲草基地,增加饲草料有效供给。通过上述措施,把草原保护摆在突出位置,突出生态功能,构筑重要的生态屏障。同时,因地制宜,妥善处理生态建设与畜牧业发展、民生改善的矛盾,建立可持续发展的长效机制。

2.草原建设区

(1)区域特点

该区域主要集中在农区和宜农宜牧的苏木乡镇。该区域草原面积较小,分布零散,传统的畜牧业生产经营方式,使草地生态恶化,植物资源破坏严重,豆科、禾本科牧草急剧减少,杂类草增加,加剧了草场退化、沙漠化和水土流失。

(2)功能定位

该区域水、热、土等自然条件较好,是重要的粮食生产、肉用牛羊、奶牛和生猪的养殖基地。建立稳定的粮、草、畜良性循环系统,维护粮食安全和生态安全,促进一二三产业融合。

(3)主攻方向及发展目标

该区域草原分布以斑块状为主,

主攻方向:第一,推行粮草轮作,增加青贮玉米种植面积,扩大多年生牧草种植比例,建立良性的农田草地轮作系统;第二,巩固、提高、改善旱作人工草地生产条件,增加人工草地种植面积,大力发展草产业;第三,在水源条件较好的地区,建立生态草种储备基地和草品种区域试验站,增强林西县牧草种子在全区市场占有率;第四,充分利用本区域劳动力优势和丰富的种养经验,推进舍饲畜牧业、特色畜牧业发展。通过粮草轮作,种植结构调整,稳定和提高粮食产量,藏粮于技,藏粮于草,建立良好的粮草耦合农业生态系统。

第三章 重点任务

紧盯规划目标,借助新时期草原生态保护发展良好机遇,着力补短板见实效,努力完成草原生态保护修复利用各项任务。

第一节 加强草原生态系统保护

完成基本草原划定调整工作,严格落实基本草原保护制度,确保基本草原面积不减少、质量不下降、用途不改变。严格落实生态保护红线和国土空间用途管控制度,严控矿产资源开发利用上线,严守草原生态保护底线。不断完善草原确权承包机制,规范草原流转行为。不断加强草原执法监督力度,开展破坏草原违规违法行为专项整治,初步建立草原网格化监督管理机制。完成草原有害生物防治9万亩,有效降低灾害损失。

第二节 科学开展草原综合修复治理

坚持尊重自然、因地制宜和量水而行的原则,巩固好退耕还草工程实施成效,实施好重点区域草原生态保护和修复专项,用好国家草原生态修复治理资金,优选羊草和柠条两个乡土草种,通过禁牧封育、免耕补播、切根施肥、飞播、破损草原植被重建和有害生物防控等措施完成草原综合治理。按照重点发展羊草、柠条、沙打旺等草原生态用种的布局,加大草种供给能力建设,进一步健全草原生态保护修复监管制度,完善绩效评价制度和生态用草种治理抽检制度。

第三节 推动草原资源可持续利用

严格实施草畜平衡和禁牧休牧制度,实施禁牧休牧和草畜平衡制度,放牧利用草场休牧期不低于45天。重点保障基础设施、公共事业、民生工程和国家重大能源战略安全建设项目使用草原需求,科学划定风电光伏等新能源发展区域,严禁不符合主体功能定位的各类建设项目和高耗能、高排放项目占用草原。推动草产业高质量发展,提升天然草原生产能力,鼓励利用一般耕地、退耕地和饲草料地等土地资源种草,培育一批现代化草种业龙头企业,建设一批标准化、集约化、生产力稳定、产业化经营的草种繁育基地(生态草种储备基地),提升产业竞争力。

第四节 增强草原保护修复利用支撑保障能力

进一步完善草原保护修复利用制度体系,全面贯彻落实林长制,将草原承包经营、基本草原保护、草畜平衡和禁牧休牧等制度落实情况纳入地方林长制目标考核。建立健全草原资源监测评价体系,建成1个草原固定监测点、4个常规(物候期)监测点、样地监测13个监测点,不断提升草原违法行为图斑筛查和草畜平衡超载预警区监测准确率。完善草原生物灾害应急防控体系,建立应急物资储备机制,提升监测预警水平。建立草原生态保护修复利用技术支撑体系,构建产学研推用协调机制,开展草原保护修复重大问题研究,争取在退化草原治理等方面取得突破,持续推动草原生态保护科技成果转化。

第五节 发展方向

以增强草原生态功能,提升天然草原生产能力为目标,提出林西县草原保护修复利用规划(2024年-2026年)。

第四章 重点项目

第一节 草原生态保护修复项目

通过对沙化退化、水土流失严重草原采取综合措施,进行集中治理,将有效改善林西县草原生态环境,促进经济社会协调发展。

建设地点

建设内容

林西县

围栏封育30万米,人工种草10万平米,青储窖建设30万立方米,棚圈建设30万平方米,退化草原修复治理6万亩。

第二节 草种业建设项目

以种质资源收集保护为基础,遵循育种规律,加强优良乡土草品种育种科技创新,强化草品种选育和扩繁,建立以优良乡土草种为主的生态草种储备基地和草品种区域试验站,确保沙地治理、草原生态修复建设、乡村振兴供种安全,构建基地化、良种化、标准化的现代草种业生产供应体系。

一、草种质资源保护

继续开展种质资源普查工作,计划到2026年结束,充分利用林西县第一次林草种质资源普查成果,将辖区内的优良、珍稀濒危和利用价值高的草种质资源进行有效收集和保存,同时做好全旗优良乡土草种质资源鉴定与评价等工作,为草种质资源保护奠定基础。

1. 种质资源普查。完成第一次全旗草种质资源普查,基本摸清草种质资源家底。

2. 草种质资源鉴定、评价与信息平台建立。结合林西县资源现状,对全旗草种质资源开展系统性收集、鉴定与评价,重点进行保护级别、重要性状、特殊价值的鉴 定和评价,为进一步基因发掘和开发利用等工作提供依据;公布可供利用的草种质 资源目录、珍稀濒危及优良乡土草种名录。

二、草种供给能力提升

推进草种市场供给,新建生态草种储备基地5000亩。

1. 草品种繁育基地建设。新建生态草种储备基地5000亩。

2. 草种市场供给。生态建设用乡土草种供给率逐年提升,基本解决乡土草种供求不足的状况。

三、草种业技术支撑能力提升

加强知识产权保护,强化草种业市场监管,草品种区域试验站500亩,提高草种业技术支撑能力。

1. 建立草品种试验站。结合草种收集圃建设,针对不同草种的生物学特性设立,草品种区域试验站 500 亩,开展草品种区域试验、评价鉴定和新品种展示工作。

2. 完善质量检测体系。建立和完善草种质量监督检测体系,加强对林西县林草种苗质量监督检验站建设,完善检验检测基础设施及设备配套,完成检验检测资质认定,建立完善的监管制度,实现林草种业可追溯管理,确保生态建设用种安全、质量安全、供给安全。

3. 强化草种业市场监管。建立完善种业检测体系,制定完善草种质资源管理、生产经营许可、质量管理等办法和标准,强化事中事后监管,强化技术支撑保障,实现种业安全监测和全程可追溯管理。

四、草种子贮备库建设

为规避草种子丰欠年,保证草原修复建设及畜牧业用种安全,在原林西县林木种子贮备库的基础上,增加相应的基础设施设备,改建完成林草种子贮备库。

第三节 支撑保障体系建设项目

一、草原网格化监管

针对草原监督管理能力不足的短板,整合现有的草原管护员、护林员、防疫员等人力资源,借助林草长制,在全旗推进草原网格化监管工作。

1. 强化草原管护员队伍建设。按照自治区要求合理配置草原管护员,提升草原监督管理能力。

2. 整合现有林草管护员资源,按照“定格、定员、定责”原则,选聘网格管理员,制定草原网格化管理制度,压实管理责任,实现网格化管理横向到边、纵向到底、监管服务全覆盖,建立健全旗县、苏木乡镇、嘎查村三级管护网络。

二、提升草原监测评价能力

积极开展草原监测,落实自治区草原监测评价制度,配合自治区草原监测网络建设,全面提升草原监测评价能力,为草原监督、管理和执法提供高效服务和技术支撑。

1. 落实草原监测制度。落实自治区草原监测评价制度,协调保障草原固定监测点监测运行。

2. 加强基础设施建设。加强草原地面固定监测网络体系建设、运行和管理工作。建立草原常规(物候期)监测点4个、固定监测点1个,林草生态综合监测草原样地13个,形成草原主要类型全覆盖、区域布局相对合理、站点运行规范的地面监测网络体系。

3. 定期开展草原专项监测。按照国家和自治区要求开展草原资源专项调查,建立草原多维多级分类系统。查清数量、质量、结构、分布等资源变化情况和生态健康状况,建立草原管理档案。

4. 健全草原年度动态监测评价体系。主动融入“天-空-地-网”为一体的草原动态监测技术体系,按要求开展草原植被状况、草原重点生态工程实施效果、草原属性变更监测。

5. 深入开展草畜平衡监测评价预警。充分利用地面固定监测网络及“空天地一体化”的监测体系,对草原利用程度进行精准监测、科学评价,提高对天然草原的合理利用水平。

6. 加强草原监测评价人才队伍建设。不断强化基层草原监测评价专业人才队伍建设,切实提高基层草原监测评价专业人员比例,每个牧业旗县不少于4人,其他旗县不少于2人。每年组织开展监测技术培训,不断提高草原监测评价水平。

三、草原有害生物防治能力提升

加强基础设施建设,强化监测预警与综合防治技术及推广应用体系建设,完善防治、应急预案响应、农药安全使用管理制度建设,切实提升防治能力和水平。

1. 夯实基础设施建设。扎实推动草原鼠害监测预报站点,完善现有草原有害生物固定监测点工作;建立草原有害生物电子标本数据库,建立标本保存室,配备通风系统等软硬件设施。

2. 完善体系建设。完善自治区-盟市-重点旗县-农牧民测报员四级监测预警体系,科学发布灾害预警,指导各地防治工作。完善综合防治技术体系,构建适于不同有害生物种类、不同地区的防治配套技术,不断提升综合防治水平。建立完善重点有害生物标准化防治体系,提出对应防治办法,织密织牢统防统治、联防联治和群防群治“三张网 ”,不断提升防治效果、效率和效益。

3. 健全制度建设。建立健全多元化防控机制,健全“政府主导,属地管理,分级负责、部门联动、全民参与”的工作机制。完善应急预案,规范救灾应急工作程序,提高有害生物防治应急防治能力。强化农药安全使用管理,遵守国家有关农药安全、合理使用、精准施药制度。

第五章 环境影响评价

环境影响评价是强化环境管理的有效手段,是国家和地方经济社会发展重大决策中必须考虑的决策依据。草原保护修复利用旨在保护草原生态环境,促进山水林田湖草沙系统优化,提升生态系统功能,但是,其过程不可避免地有人为参与,就有可能对生态环境产生一定的影响,需要做出预测、评估,制定防范措施,最大程度避免重大环境影响风险。

第一节 相关规划和法律法规保持协调性

规划坚持以生态优先、绿色发展引领草原保护修复利用高质量发展,符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《赤峰市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,深入贯彻落实十九届五中和六中全会精神,依据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035 年)》《国务院办公厅关于加强草原生态保护修复的若干意见》《内蒙古自治区“十四五”林业和草原保护发展规划》《内蒙古自治区政府办公厅关于加强草原保护修复的实施意见》《内蒙古自治区“十四五”草原保护修复利用规划》《赤峰市“十四五”林业和草原保护发展规划》等,围绕国家和自治区重大战略开展规划编制工作,突出生态优先、绿色发展总要求,设定中期发展规划目标,构建内蒙古草原生态保护和发展新格局。

规划布局与《内蒙古自治区主体功能区规划》《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(内政发〔2020〕24号)和区域国土空间规划的相关要求衔接,落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单,按照生态环境分区管控的相关要求推进规划产业发展,落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《环境影响评价公众参与办法》《建设项目环境保护管理条例》《突发环境事件应急管理办法》《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》等法律、法规相关要求。规划的实施不会对生态环境质量产生不良影响,符合主体功能区布局相关的管控要求。

第二节 环境影响预测与评价

草原保护修复利用旨在通过保护修复辅助措施或合理利用方式,改善生态环境,实现生态系统结构的稳定性和功能的持续性目的。《林西县草原保护修复利用规划(2024年-2026年)》,按照增绿、增质、增效的基本要求,结合区域草原资源现状和经济社会发展实际,对本区域内草原保护修复措施和资源利用方式进行系统整合规划,以期为草原的科学保护和合理开发明确方向,为退化草原生态系统修复治理提供指导。项目建设遵循保护生态环境、避免产生新破坏或负面影响的原则,力争使各项活动对环境的影响减至最低。通过认真研判,对可能产生的环境风险预测评价如下。

一、生态环境影响

规划实施的草原保护修复等重点项目,会对原有生态环境产生一定的人为干扰,但整体预测为恢复作用大于环境破坏。工程措施造成的局部区域人为干扰消除后,生态系统能够实现自我修复。

对水环境的影响。草原生态修复中围封、免耕补播等以“雨养”为主,消耗的水资源,特别是地表水和地下水资源有限,而草原植被恢复后产生的涵养水源、保持水土、防风固沙等功能可以反哺水资源。人工饲草地和良种田建设,选在水资源充分、条件允许地块,控制种植规模,不会造成水资源过度利用。

施肥对环境的影响。在草原修复过程中会采用施肥等措施,若过多施用化肥,可能会破坏土壤的理化性质,致使土壤板结,进而造成土壤保水、保肥等综合能力下降的风险。

病虫鼠害防治的环境影响。草原牧区存在着一定的病虫鼠害危害,暴发时不可避免地选用一些高效化学药剂,如果使用不当或用量过大,可能会对周边的人群、牲畜、作物、益虫和野生动物等造成不同程度危害。

人为活动的环境影响。草原生态保护修复利用中,从前期调查、规划设计,到修复工程实施、管护等各环节都离不开人的活动,旅游开发区游客活动更为密集,草原上过量的人类活动,会造成踩踏、对野生动物的恐吓等,在一定程度 上对环境产生负面影响。

二、经济社会和人文环境影响

对经济社会影响。规划落实将推进草原生态保护修复各类工程项目的实施,有利于提高农村牧区就业率,增加社会产值,为农牧民增收带来机会。随着工程项目的深入实施,草原生态环境区域性变好,生产功能得到提升,有利于支撑加快草牧业发展,推动全域经济发展。

对人文环境影响。规划实施会促进草原生态系统的恢复,再现“风吹草低见牛羊 ”的壮丽景观,美好的生态环境与各地丰富多彩的民俗文化融合,不仅有利于文化资源的保护、继承和发展,还有助于弘扬内蒙古建设祖国北疆绿色万里长城的精神,对传播习近平生态文明思想,开展科普教育,提高全民保护草原意识产生积极作用。

第三节 环境保护措施

针对规划实施可能产生的生态环境风险,制定3个方面的保护预案。

一、生物多样性保护措施

要始终将维持和提高草原生物多样性作为草原保护修复利用的最重要出发点,生物多样性的提高,意味着生态系统稳定性和服务功能的提升。规划实施中要采取科学的保护修复措施和合理的利用手段,因地制宜,因害设防。如在退化草原补播修复中,要科学选配物种,以乡土植物为主,灌草结合、豆科禾本科并用、一年生和多年生兼用等原则指导工作,严格执行技术操作规程,提高草种成活率和修复群落的生物多样性。要做好修复草原的后期管护,重视草原合理经营管理,始终坚持草畜平衡,维持生物多样性。要切实加强野生动物及栖息地保护,建立生态廊道,在野生动物重要分布地区要进一步科学规划,建立保护区域,实行抢救性保护。要加强区域草原生物多样性的监测评估,对生物多样性明显减少的区域要及时作出预警,并加强保护和监督管护。

二、原生植被保护和土壤保育措施

要始终坚持自然修复为主、人工修复为辅的原则,尊重自然规律,重视原生植被保护,尤其是一些特殊生境形成的特殊生态系统,如各类自然保护区等。要加大系统保护力度,避免因其所在区域生境的破坏或周边区域的破坏而造成生态系统发生退化演替。要重视加强草原土壤的保育,土壤是植被生长的基础。规划实施中要重视土壤保育,如退化草原修复中人工种草补播措施要选用免耕补播技术以避免对土壤表层结构的破坏,施肥措施中要注意避免土壤污染,严控肥料种类和施肥量,可利用草原要强化重视土壤肥力和活力的培育与保持等。

三、基础设施建设产生影响缓解措施

重点项目的施工要减少破土对环境和景观的不良影响,对产生影响的地段,施工结束后,必须及时采取补救措施,恢复原有自然生态环境。对于草原保护修复利用推进的延展性产业发展,如草畜产品加工等有污染排放的项目,建设中应做好垃圾收集、污水处理、粉尘处理、消减噪声等环保设施建设,严格执行国家相关排放标准,依据国家和地方标准,科学编制各类建设项目实施方案和作业设计,严格按实施方案和作业设计施工,严控施工中的环境影响。

第四节 综合评价

牢固树立生态优先,绿色发展理念,全面推进林西县草原生态保护建设工作。规划的工程建设内容紧紧围绕《内蒙古自治区“十四五”草原保护修复利用规划》,结合林西县实际情况而确定。规划的建设内容对自然环境仅在实施建设期间可能会产生短暂的负面影响,工程实施阶段要紧紧围绕绿色发展、绿色富市、绿色惠民的方针,把其对草原生态环境的破坏与影响降至最低程度。从正面影响来看,规划实施可有效增加区域草原综合植被盖度,提高草原生产力和增碳减排能力,以满足草原防风固沙、涵养水源和保持水土等功能持久发挥的需要;同时,规划的实施,还将有助于推进草原牧区供给侧结构性改革,优化草产业结构、增加农牧民收入,实现增绿、增质、增效,促进草原牧区可持续发展,为自治区“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”的建设做出应有的贡献。

第六章 保障措施

坚持和完善生态文明制度,建立健全以生态保护为主体的草原制度体系和保障措施,推进草原生态修复治理体系与治理能力现代化。

第一节 加强组织领导

各级草原相关部门要有高度的历史责任感,贯彻落实生态文明新思想和正确的政绩观,把草原保护修复摆到生态建设的重要地位,把草原保护修复与发展畜牧业、改善农牧民生活条件结合起来。进一步压实各级党委、政府保护发展草原资源的主体责任,将草原生态保护修复纳入当地国民经济和社会发展规划。强化顶层设计,从源头预防、过程管理、损害赔偿、责任追究各个环节,坚持问题导向,全面建立完善草原保护修复制度。建立规划实施督促机制和重大工程监测评估体系,结合职能抓好主要指标及任务的细化分解,切实加强日常监督指导,定期开展监测评估,适时发布结果,并作为有关资金项目安排的重要依据。切实加强对草原保护建设利用工作的组织领导,建立健全草原保护建设利用的目标责任制,要明确责任主体和进度要求,切实履行好草原保护修复的主体责任和日常监管责任。

第二节 强化制度建设

认真贯彻执行《草原法》等法律法规,加快修订完善相关法规规章,使草原保护修复有法可依。建立和完善生态安全屏障建设的政策体系,强化监管体系建设,实行最严格的生态环境保护制度,建立健全草原资源保护管理长效机制,积极探索跨区域生态补偿制度。进一步完善草原承包经营制度,规范草原流转制度,探索国有草原有偿使用制度,严格落实基本草原保护制度。全面建立起权属清晰、责权明确、激励约束并重、保护有序、监管有效、利用合理、系统完整的草原生态文明制度体系,促进草原休养生息和永续发展。加强草原监管执法体系建设,加强对草原征占用地监管,严格控制改变草原属性的非牧使用。加强对破坏草原行为的监管,对草原违法行为从严处罚,有力保护草原资源和生态环境,维护牧民合法权益。建立健全草原执法监管体系,充实基层执法监督力量,提高执法监督队伍素质。加强草原法制教育和生态道德教育,为执法人员依法办事创造良好的社会氛围和执法环境,保障祖国北方重要生态安全屏障建设有序推进。

第三节 拓宽投融资渠道

按照“政府主导、社会参与”的原则,完善以公共财政为主、多元化投入的草原生态保护修复投入政策,为促进生态恢复提供资金保障。推进草原“三权分置”,明确所有权、使用权,稳定承包权,放活经营权,搭建草原经营权流转服务平台,完善草牧场承包经营权抵押贷款的配套政策,创新抵押贷款模式。积极争取国家、自治区对林西县草原生态保护修复的投入,鼓励各地草原封禁保护差别化生态补偿。积极争取金融机构为草产业提供长周期、低利率的信贷支持,鼓励和引导社会资本参与草原生态保护修复。统筹草原生态保护修复与以工代赈,吸纳脱贫人口和监测对象参与国土绿化建设,加大推广以工代赈方式实施项目力度,带动群众就业增收,增强发展后劲,拓宽发展空间。

第四节 夯实科技保障

充分发挥科研院所、高等院校、技术推广及企业科技力量,探索研究符合林西县草原生态保护修复实际的方法、措施,集成优化先进适用技术,对草原生态修复的关键环节、关键技术和瓶颈问题进行科技攻关,提出适合不同地区不同类型不同退化状况下的草原生态修复适用技术模式,为草原生态保护修复提供科技支撑。加快草原植被恢复与建设科研成果的应用,积极推广生态用草种生产、草畜平衡、退化草原改良等先进实用技术,提高草原保护建设利用的科技水平。加强地方科技人员及农牧民的技术培训工作,努力培养一批懂技术、会管理的新型科技人员。切实加强科技支撑建设,从政策、制度和技术层面力争破题,解决生态修复中的关键问题、瓶颈问题,突破技术难题,丰富技术储备,为构筑祖国北方重要生态安全屏障提供技术保障。

第五节 强化机制保障

加快建设和完善科技创新体系,加强草原生态保护修复的政产学研用推一体化协同创新机制,实现政、产、学、研、用、推六大创新主体的密切合作与协同作战,打造科技创新共同体,加速创新要素聚集。厘清生态价值核算与量化技术难点,从制度、标准、权责、监测评估等多个方面探索建立健全生态价值导向的激励机制。各级草原部门要建立健全草原生态保护与修复绩效评价制度,完善草原生态建设考核奖惩机制。并要加大建立以绩效目标导向的分类评价机制、政府主导的多元化投融资机制、激发创新活力的人才支持机制和参与全球生态治理的国际科技合作机制。健全科技人才引进体系,加大培养造就科技创新人才力度,畅通科技人才流动渠道,提高科技创新人才激励强度,优化科技创新评价机制。

附件:林西县草原保护修复利用规划(2024年-2026年)示意图

蒙ICP备05004727号-1 政府网站标识码1504000053  蒙公网安备15040002000101号

蒙公网安备15040002000101号

主办:赤峰市人民政府 承办:赤峰市人民政府办公室 联系电话:0476-8334134

建设管理:赤峰市人民政府信息中心 地址:新城区玉龙大街1号党政综合楼 邮编:024000

蒙ICP备19002512号-2 政府网站标识码:1504030014  蒙公网安备15040302150577号

蒙公网安备15040302150577号

主办:赤峰市元宝山区人民政府 承办:赤峰市元宝山区人民政府 地址:赤峰市元宝山区政务局三楼

联系电话:0476-3512681(政府办公室) 0476-3518200(政务服务局) 网站地图

蒙ICP备17005283号-1 政府网站标识码:1504250026  蒙公网安备15042502150445号

蒙公网安备15042502150445号

主办:克什克腾旗人民政府 承办:克什克腾旗人民政府

联系电话:0476-5322212 地址:克什克腾旗经棚镇应昌街道北段 网站地图

蒙ICP备19002805号-2 政府网站标识码:1504300045  蒙公网安备15043002000017号

蒙公网安备15043002000017号

主办:中共敖汉旗委员会、敖汉旗人民政府

联系电话:0476-4322588 地址:敖汉旗党政综合楼 网站地图

蒙ICP备11000963号-1 政府网站标识码:1504290065  蒙公网安备15042902150470号

蒙公网安备15042902150470号

主办:宁城县人民政府办公室

联系电话:0476-4231043(仅受理网站事宜) 地址:宁城县政府党政综合楼 网站地图

蒙ICP备05002246号-1 政府网站标识码: 1504020026  蒙公网安备15040202150546号

蒙公网安备15040202150546号

主办:赤峰市红山区人民政府 承办:赤峰市红山区人民政府办公室

联系电话:0476-8253726(仅受理网站事宜) 网站地图

蒙ICP备19003317号-1 政府网站标识码: 1504040025  蒙公网安备15040402000143号

蒙公网安备15040402000143号

主办:赤峰市松山区人民政府

联系电话:0476-8446831 地址:赤峰市松山区友谊大街东段 网站地图

蒙ICP备05003979号-1 政府网站标识码: 1504210033  蒙公网安备15042102000114号

蒙公网安备15042102000114号

主办:阿鲁科尔沁旗人民政府

联系电话:0476-7232909 地址:阿旗党政综合楼321室 网站地图

蒙ICP备15002593-3 政府网站标识码: 1504220024  蒙公网安备15042202000014号

蒙公网安备15042202000014号

主办:巴林左旗人民政府

联系电话:0476-7232909 地址:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇契丹大街中段 网站地图

蒙ICP备05001926号 政府网站标识码: 1504230022  蒙公网安备15042302000112号

蒙公网安备15042302000112号

主办:巴林右旗人民政府 承办:巴林右旗政务服务局

联系电话:0476-6216102 地址:巴林右旗党政办公楼 网站地图

蒙ICP备14003692号-1 政府网站标识码: 1504260022  蒙公网安备15042602000100号

蒙公网安备15042602000100号

主办:翁牛特旗人民政府办公室 承办:翁牛特旗行政审批政务服务与数据管理局

联系电话:0476-6360788 网站地图

蒙ICP备07000271号-1 政府网站标识码:1504280030  蒙公网安备15042802150438号

蒙公网安备15042802150438号

主办单位:内蒙古赤峰喀喇沁旗信息中心

联系电话:0476-3759736 地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗党政综合楼信息中心 网站地图